一、 解决的教学问题

1. 课程体系设计存在重学科知识轻岗位导向,难以满足职业岗位需求;

2. 课程体系构建存在重专业技能轻通识素养,难以满足可持续发展需求;

3. 课程体系实施存在重统一安排轻自主选择,难以满足个性化学习需求。

二、解决教学问题的方法

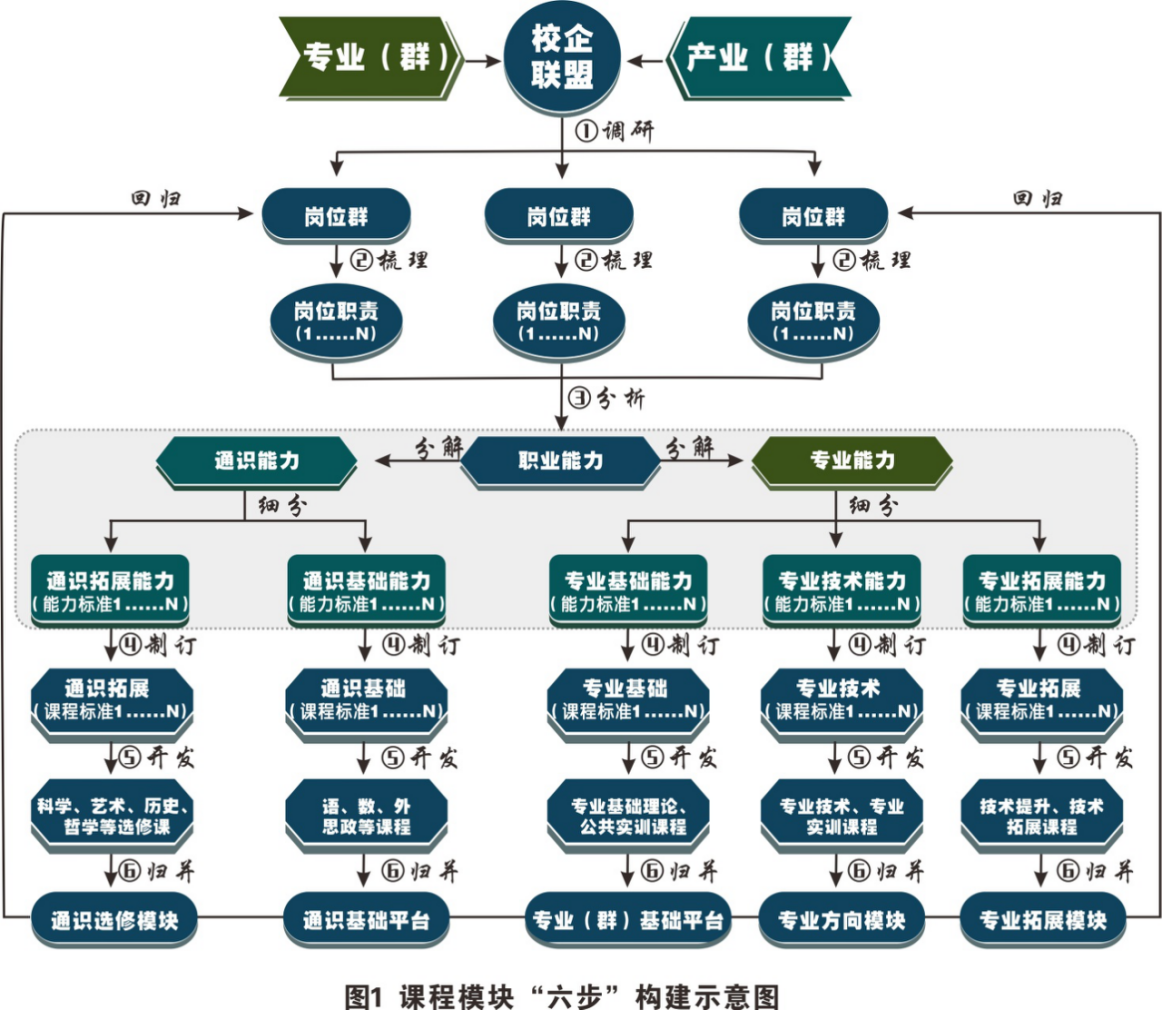

1. 基于能力本 位,协同开发岗位导向课程模块以能力为核心、岗位为导向,依托与华为、中兴共建的6个校企联盟,采用六步构建法校企协同开发课程模块。①调研300余家企业,确定80余个职业岗位;②根据岗位梳理出500余条岗位职责;③借鉴能力结构“二因素”模型,分析出岗位职责对应的通识能力和专业能力,再细分成五大具体能力,构建职业能力框架体系;④细分能力标准1000余条,制订基于能力标准和技术迭代要求的课程标准;⑤结合上下游岗位特征,开发岗位导向的专业课和体现岗位特征的通识课;⑥整合关联岗位课程,归并培养专业能力的课程为专业(群)基础平台、专业方向模块、专业拓展模块,归并支撑通识能力的课程为通识基础平台、通识拓展模块,实现课程模块基于岗位又回归岗位的落地支撑。

2.立足通专融合,重构“两平台+三模块”课程体系

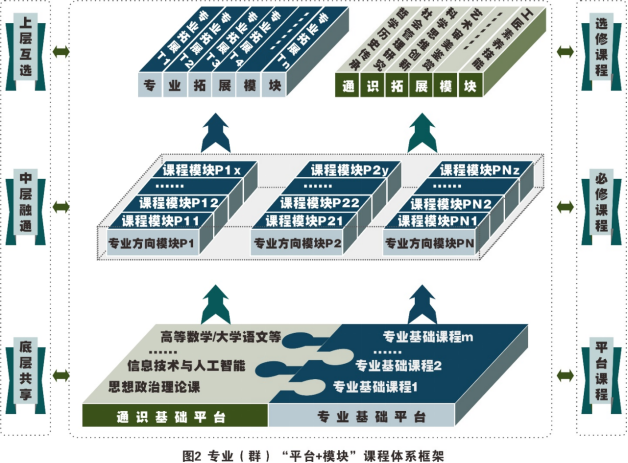

以学生可持续发展为目标,重构通专融合课程体系。从设计融合上,打破通识、专业课独立开发设计传统,组建结构化师资团队37个,通识和专业教师相互参与课程建设,基于岗位能力同步设计开发专业课和通识课。从内容融合上,在专业课中植入工匠精神等通识素养、通识课中渗入专业元素,形成通专双向渗融机制,完成10门优质专业课的通识化改造,22个专业通专融合课程全覆盖。从结构融合上,整合通识基础课和专业基础课为“两平台”课程,整合通识拓展模块、专业方向模块和专业拓展模块课为“三模块”课程,形成“两平台+三模块”课程体系,系统培养学生可持续发展能力。

3. 围绕学生中心,推行“三选一增”个性化实施机制

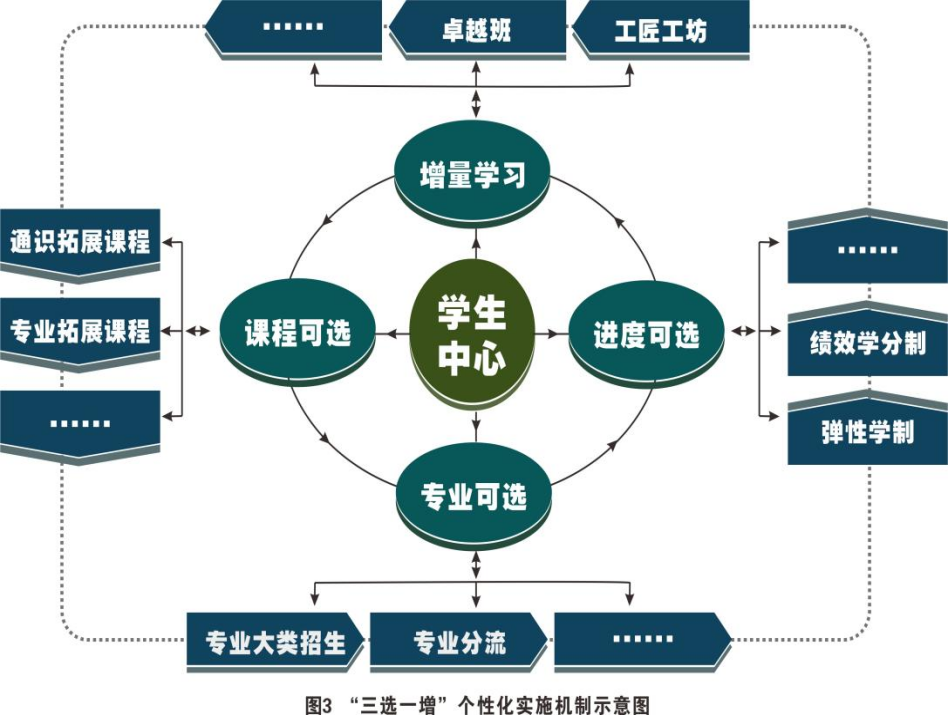

以“菜单式”课程服务为重点,设计实施以绩效学分制为特色的专业可选、课程可选、进度可选、增量学习“三选一增”机制。率先推行“大专业进,小专业出”培养模式,制定专业大类招生、专业分流制度,推进专业可选。开发通识拓展模块6个、课程120门,专业拓展模块36个、课程84门,实现拓展模块课程可选。全国首推绩效学分制、弹性学制(2-6年),实现学习成效可换可积(已兑换7.94万人次9.01万学分),学习时间可长可短,推动学习进度可选。根据模块化课程实施需要,打造结构化教学创新团队,开设工匠工坊、卓越班133个,提供兴趣小班制和专业辅修等增量学习服务,让学生人人出彩。

地址:重庆大学城重庆电子工程职业学院 | 邮编:401331 | 联系电话:023-65928180 | 传真:023-65927000